まぶしい木々の青さから、力強い生命力を感じる季節となりましたね。暦の上では、立夏を迎え夏となりました。

季節の変わり目でもあるこの時期は、気温も高まり、ゴールデンウィークの疲れなどから体調管理が難しく、初夏といえども夏バテになる方もいらっしゃいます。

そこで、美味しく栄養価も高い旬の果実を摂って、身体を癒してはいかがでしょうか?

今回は、初夏が旬の『ビワ』についてご紹介いたします。

ビワは、中国南西部を原産地とするバラ科ビワ属の樹木で、樹高は5~10mにもなります。中国では6世紀にはすでに栽培されており、現在も東アジアを中心に栽培されています。日本で栽培が開始されたのは江戸時代後半になってからになります(※1)。温暖な気候を好み、栽培には年平均気温が15℃以上必要であるため、日本では現在、千葉県以西の主に四国、九州、沖縄などが主な産地となっています(※1)。

ビワは他の果樹と異なり、秋から冬に開花し、初夏に果実が成熟します。早いものでは、1月頃にはハウス栽培のものが出回り始めますが、最盛期は5~6月となります(※1)。

令和6年産都道府県別の結果樹面積、10a当たり収量、収穫量及び出荷量において、ビワの収穫量は、全国が2,180tに対し、長崎県が最も多く697t(シェア約32%)、次いで千葉県が417t(シェア約19%)の順となります(※2)。

では、栄養価に関しては、『ビワ』はどういった傾向があるでしょうか。

ビワに含まれる主な栄養素としては、β‐カロテンとβ-クリプトキサンチンがあります。β-カロテンは、可食部100g中510μg、β-クリプトキサンチンも600μg含まれています(※3)。これは、体内でビタミンAに変換され、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です(※4)。

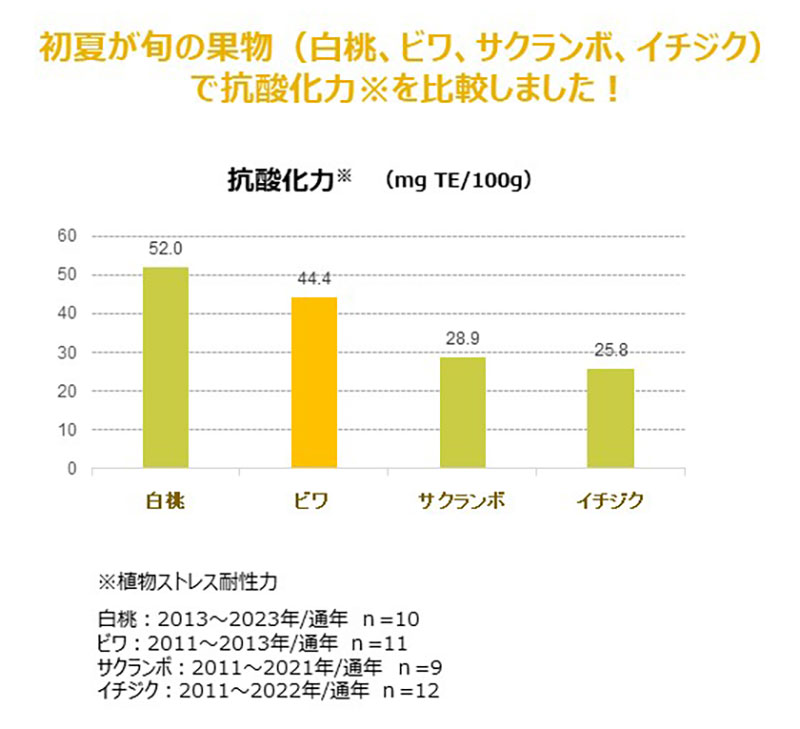

そんな、栄養的特徴を持つビワですが、初夏の果物としてはどういった位置づけになるか、グループ会社(デザイナーフーズ(株))が保有するデータベースより抗酸化力(植物ストレス耐性力)を比較してみました。

初夏が旬の果物として、白桃、サクランボ、イチジクを比較してみました。

抗酸化力(植物ストレス耐性力)は白桃に次いでビワは2番目に高い値となりました!

甘味の濃い白桃やサクランボに比べ、品のある甘さが特徴のビワですが、それらに劣らない抗酸化力(植物ストレス耐性力)があることがわかりました。

また、ビワの皮を剝いた際、しばらくすると果肉に褐変が見られるかと思います。これは、ビワの皮や種の近辺に多く含まれるのがポリフェノール成分のクロロゲン酸です(※5)。苦味を持つ成分で、発がん物質の生成を抑えて、その動きを不活発にさせる働きや、肌を健康に保つ効果があると言われています(※5)

このようなポリフェノールの成分は抗酸化力(植物耐性力)成分となるため、ビワの抗酸化力を高めていると考えられます。

初夏の季節感を感じさせるビワ。今の時期にしか味わえない貴重な果実を是非とも食べてみてはいかがでしょうか。

参照

※1 技術と普及第96回

※2 令和6年産都道府県別の結果樹面積、10a当たり収量、収穫量及び出荷量 びわ

※3 日本標準食品成分表(2020年版)八訂

※4 知っていますか 栄養機能食品(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/assets/food_labeling_cms206_250403_13.pdf)

※5 色の野菜の栄養素辞典 監修 吉田企世子 びわ